[摘要] 买房,似乎是个持久不衰的话题,房价贵,更是能听到的最多的抱怨。买房固然不像去菜市场买菜那样轻松,但是“买房难”却并不是我们这一代才有的“专利”,只不过

买房难,似乎是个持久不衰的话题,房价高,也常常被挂在嘴边讨论。买房固然不像去菜市场买菜那样轻松,但是“买房难”却并不是我们这一代才有的“专利”,实际上,买房难的问题可谓由来已久。

谈古论今,买房难绝非现代人才有的难题,古代购房者其实也跟现在一样,买房之前都会掂量一下房价和自己的腰包。根据史料记载,唐代诗人白居易的买房经历就跟现代都市打工族的买房经历很像。白居易二十八岁考中举人,二十九岁考中进士,三十二岁参加工作,干的是“校书郎”,就是在中央办公厅负责校对红头文件的工作人员。级别呢,是正九品,因为是“中央直属部门”工资也不低,每月一万六千钱。

但据记载,白居易当时在长安东郊常乐里租了四间茅屋,因为离上班的地方远,又养了一匹马代步,此外还雇了两个保姆,这样每月的开销是七千五百钱,剩下八千五百钱存起来。但是存了十年,他也没能在长安买下一套房子。后来白居易觉得这样长期租房不是办法,就跑到陕西渭南县,也就是长安城的卫星城,买了一处宅子,平时住在“单位宿舍”,逢假期和休息日就回渭南县的家。有点和现在的大都市白领差不多,在郊区买房不住,而在城里租房上班。

除了白居易,苏东坡买不起房的故事也被人翻了出来。不过,要用这两个事例来论证买房难,可能有不少人会不买账,毕竟那个年代离我们太遥远了,那我们就再来说说现代中国,说说我们小时候。

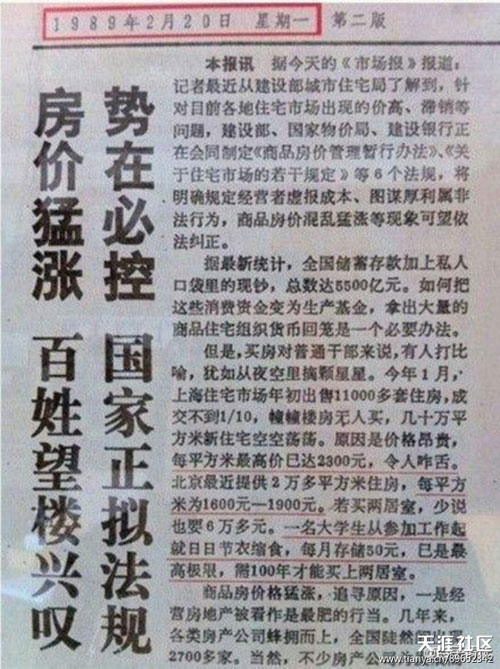

近日,网上流传着一张报纸截图,从报头和日期来看,是人民日报于1989年2月份发表的一篇文章,文章标题就在在感慨“百姓望楼兴叹”,文中写到,上海年初出售的住宅无人买,“原因是价格昂贵,每平方米最高价已达2300元,令人咋舌。”文中还提到,北京的住宅的单价为1600元——1900元,若要买一幢两居室的房子,“一名大学生从参加工作起就日日节衣缩食,每月存储50元,已是最高极限,需100年才能买上两居室。”文中字字表现了当年买房的艰辛,从收入与房价比来看,竟与现在不相上下。

实际上,人民日报当时描述的情景依然能找到相关实例,比如1989年2月15日,北京首次公开出售建在黄金地段的商品房350套,每平方米最高2000元,但只被预订了250套。没办法,还是太贵了。

图片来自网络

或许会有不少人疑问:那个年代不都是单位分房吗?但其实,“商品房”的概念在80年代就有了,只是当时还仅仅处于“萌芽”阶段,市场上卖的商品房数量不多,而且但凡是出售的都属于“高端产品”,因此当时的房价之高也是有理可循。

90年代初,商品房市场还出现了一次房价泡沫高潮。当时海南大开发推动了房地产市场的繁荣,那时海南成为淘金者的乐园,很多开发商都去淘金。当时上海市中心房价涨到6000元/平方米,但随着1993年第一次房地产调控,海南、北海等地房地产泡沫破裂。泡沫破裂效应蔓延至全国,1994年上海市中心房价降到3000元/平方米,楼市一片萧条。要特别说明的是,当时上海一个普通工人的工资仅有300元/月左右。

1998年,国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》,要求自该年7月30日起停止福利性分房,全面实行住宅商品化,这可看做是新中国短暂的房地产历史上的一个分水岭。自当年一直到2004年,房价在稳定的基础上小幅上涨,当时房地产市场并不火爆,一是由于房价高,二是因为人们没有买房的意识,大家完全没有料想接下来的房价涨势会“收不住”了。

从2004年开始,房价开始疯涨,再也不给“房价下跌者”机会了。全国平均房价的单价一路跃过3000、4000、5000元、6000元/㎡关口,2004年同比暴涨18.7%。也就是从那个时候起,“房价”成为了人们讨论十多年依然经久不衰的话题,回顾这些年来收入与房价的PK,似乎总是房价占上风,这也就印证了:“买房难”的问题从古至今一直伴随着我们老百姓了。

其实对比从前,房价虽然让人仍觉得“高高在上”,但买房已经不再是不可能的事情,国家为了扶持购房者,出台了各种利好政策,人们在不影响生活质量的前提下可以贷款买房,有压力才有动力,为了美好的生活而努力奋斗,就让我们“为房奋斗”,这未尝不是件幸福的事情。